Wo Musik aus der Barockzeit erklingt, ist das Cembalo meist nicht weit. Sein heller, festlicher Klang steht charakteristisch für eine ganze Musikepoche und gibt in vielen Alte-Musik-Ensembles den Takt vor. Das war in seiner langen Geschichte nicht immer so: Der Nachfolger des Cembalos, das Klavier, ließ es zeitweise ganz schön alt aussehen – und fast in Vergessenheit geraten. Mit der Neuentdeckung der Barockmusik kehrte im 20. Jahrhundert auch das Cembalo zurück, fand in den 1960er-Jahren sogar kurz Einzug in die Popmusik, und erstrahlt heute dank junger, talentierter Musiker in neuem Glanz.

Schwerpunkt »Cembalomania« :12.12.2025 – 1.6.2026

Das Cembalo im Rampenlicht: 5 Konzerte in der Elbphilharmonie und Laeiszhalle, vom Solo-Programm bis zu J.S. Bachs Konzert für 4 Cembali

Wie alles begann

Die Anfänge des Cembalos gehen zurück auf die frühe Renaissance, erste Instrumente entstanden zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Zwischen 1500 und 1750 war das Cembalo neben der Orgel das wichtigste Tasteninstrument, fast alle großen Komponisten dieser Zeit haben Werke für Cembalo geschrieben.

Gezupft oder gehämmert

Tasteninstrumente gab es auch vor dem Cembalo schon: Die Orgel etwa war schon seit der Antike bekannt, auch das Clavichord, bei dem die Saiten mithilfe von kleinen Metallstäben angeschlagen werden, war bereits erfunden. Und doch war das Cembalo eine Neuheit: Das Anzupfen der Saiten, das bislang wie beim Psalteritum (einer Art Laute) nur mit den Fingern geschah, wurde erstmals auf ein Tasteninstrument übertragen. Drückt man beim Cembalo eine Taste, schnellt ein sogenannter »Springer« nach oben und reißt die Metallsaiten mit einem Kiel an. Die Kiele sind dornförmige Plektren, früher bestanden sie tatsächlich aus Federkielen.

Barockzentrum Hamburg

Das wichtigste Zentrum für Cembalos waren zunächst die italienischen Städte und die Region Flandern um die Handelsstadt Antwerpen. Zunehmend wurden jedoch auch Cembalos in Deutschland gebaut, erst nebenbei von den Orgelbauern, dann immer öfter auch von Spezialisten. Hamburg spielte hier eine besondere Rolle: Im 17. und 18. Jahrhundert war die Stadt ein wichtiges kulturelles Zentrum in Norddeutschland. Hier arbeiteten viele Instrumentenbauer, hier entstand 1678 am Gänsemarkt Deutschlands erste öffentliche Oper, und hier lebten einige der bedeutendsten Komponisten dieser Zeit.

Das berühmteste Cembalo der Stadt

Der Hamburger Instrumentenbauer Carl Conrad Fleischer kam 1679 zur Welt – fast zur gleichen Zeit wie die drei Komponisten, die den deutschen Barock entscheidend prägen sollten: Georg Philipp Telemann (1681), Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel (beide 1685). Eine musikalisch hochspannende Zeit also – in der auch der Beruf des Instrumentenbauers hohes Ansehen genoss.

Die Cembalos von Carl Conrad Fleischer waren schon zu seinen Lebzeiten äußerst gefragt – heute sind sie fast unbezahlbar. Ein besonders schönes Exemplar von 1716 befindet sich in der Sammlung des Museums für Hamburgische Geschichte. 1978 ersteigerte dessen Direktor das Cembalo bei einer Auktion in New York. So brachte er das Instrument, das zuvor lange in den USA im Gebrauch war, schließlich zurück in seine Heimatstadt.

Das 300 Jahre alte Cembalo ist auch heute noch gelegentlich bei Konzerten zu hören. Da der Resonanzboden, die Tastatur und die Mechanik des Instruments unverändert blieben, klingt es noch genau so, wie Fleischer es seinerzeit konzipiert hatte, die Bemalung erfuhr allerdings im Laufe der Jahre manche Veränderung.

Werke für Cembalo

Über einen großen Zeitraum hinweg war das Cembalo das bevorzugte Tasteninstrument der großen Komponisten, bis auf die Orgel gab es keine Alternative. Die Literatur ist daher kaum zu überblicken: Ob Antonio Vivaldi in Italien, Jean-Philippe Rameau in Frankreich oder Henry Purcell in England – alle großen Komponisten dieser Zeit haben für Cembalo komponiert.

Als echter Cembalo-Virtuose galt Johann Sebastian Bach: Es schrieb mehrere Konzerte für Cembalo und Orchester – und sogar eins für vier Cembalos und Orchester. Auch viele seiner Solowerke, die heute oftmals auf dem Klavier gespielt werden, hat Bach ursprünglich fürs Cembalo komponiert, so etwa die berühmten Goldberg-Variationen.

Das Alte Werk

Musik aus den Schatztruhen längst vergangener Jahrhunderte – die Konzertreihe in der Laeiszhalle.

Das Klavier wird erfunden – war’s das jetzt?

Bei aller Begeisterung für das Cembalo hatte es doch gegenüber den meisten anderen Instrumenten eine entscheidende Schwäche: Egal, ob der Spieler mit voller Energie in die Tasten haute oder sie ganz zart betätigte, der Klang, der dabei entstand, war immer gleich laut – eine dynamische Spielweise ist aufgrund der Mechanik nicht möglich. Die Komponisten versuchten diese Beeinträchtigung zu umgehen, indem sie teilweise in die Partitur hineinschrieben, an welchen Stellen der Musiker durch Körperhaltung und Mimik dem Spiel den gewünschten Ausdruck geben sollte.

Dabei konnte es nicht bleiben. Der Italiener Bartolomeo Cristofori entwickelte 1698 ein neues Instrument und nannte es: »arpicembalo che fà il piano e il forte« (Cembalo, das laut und leise spielen kann). In manchen Sprachen hat sich die Benennung »Pianoforte« bis heute erhalten, in anderen wurde sie zu »Piano« verkürzt.

Es hat sich ausgezupft

Diese neuen Flügel mit ihrer dynamischen Hammermechanik liefen dem Cembalo zunehmend den Rang ab. Bachs Sohn C.P.E. Bach schrieb 1788 in Hamburg ein Konzert, in dem er das »alte« Cembalo und das »neue« Hammerklavier als Solisten Seite an Seite stellte.

Doch die Verdrängung des Cembalos war nicht aufzuhalten. Das zeigen auch Ludwig van Beethovens berühmte Klaviersonaten: Wurden die ersten der 32 Werke noch von den Verlegern unter der Angabe »für Cembalo oder Hammerklavier« veröffentlicht (um die alten Cembalo-Liebhaber nicht als Kunden zu verlieren) so war spätestens bei Sonate Nr. 29 Schluss: Als Besetzung war ausdrücklich das Hammerklavier vorgesehen – den Beinamen »Hammerklavier-Sonate« trägt sie bis heute. Die große Cembalo-Ära war vorbei.

Das Comeback

Erst viele Jahre später begannen sich allmählich wieder Musiker für das Cembalo und die Instrumente der Barockzeit zu interessieren. Erste Vereinigungen, die sich für die Alte Musik einsetzten, entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nach dem zweiten Weltkrieg beschleunigte sich diese Bewegung: Zahlreiche Musiker wandten sich vom erstarrten Musikbetrieb ab und erforschten in Vergessenheit geratenes, barockes Repertoire – und zwar ganz praktisch, indem sie sich mit historischen Instrumenten auf die Suche nach dem »Originalklang« jener Zeit machten. Die »historische Aufführungspraxis«, die auch heute noch viele Fans hat, brachte das Cembalo zurück auf die Konzertbühnen.

Die vielleicht größte Verfechterin für die Rehabilitation des Cembalos war die 1959 verstorbene polnische Musikerin Wanda Landowska. Die französische Klavierfabrik Pleyel baute ihr ein eigenes Cembalo-Modell, das bald darauf in Serie ging. Große Komponisten begannen, neue Werke für das Instrument zu schreiben: Manuel de Falla widmete Landowska 1926 ein Konzert für Cembalo und Orchester, 1927 komponierte auch Francis Poulenc ein solches.

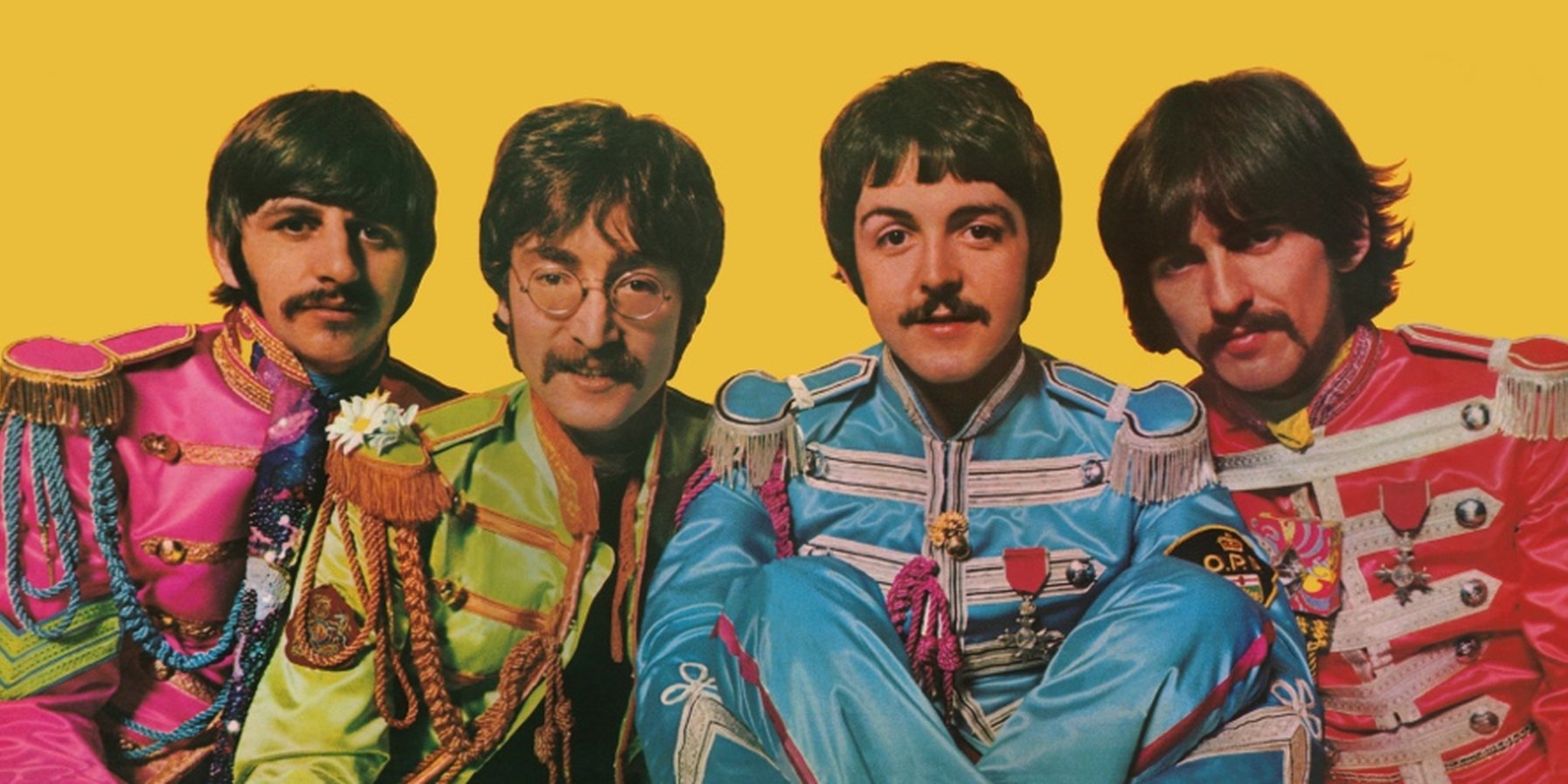

Cembalo-Pop der 60er Jahre

Die Begeisterung für den wiederentdeckten, festlichen Cembalo-Klang schwappte in den 60er Jahren sogar in die Popmusik über. So war auch Beatles-Produzent George Martin ein Fan des Cembalos – und spielte es etwa auf dem 1967 veröffentlichten Song »Fixing a Hole«.

Voll auf den Retro-Trend setzten auch die Yardbirds: Nicht nur verpasste das Cembalo ihrem Hit »For Your Love« 1965 die entscheidende Würze – die Band drehte auch gleich ein passendes Musikvideo, in dem sie, ganz barock, mit federbespickten Hüten und Ritterhelmen um das Cembalo hüpfen:

Cembalo heute

Das Cembalo hat seinen Platz einerseits in den vielen Alte-Musik-Ensembles, von denen es speziell auch in Deutschland sehr gute gibt. Aber das Cembalo funktioniert auch als Solo-Instrument – wie derzeit einige aufstrebende junge Musiker beweisen. So etwa der Franzose Jean Rondeau, der der großen Cembalo-Literatur neuen Glanz verleiht und mit seinen eigenen Kompositionen oder Jazz-Improvisationen den Bogen ins Hier und Jetzt schlägt.

Cembalo-Schwerpunkt 2025/26 in der Elbphilharmonie

Rondeau ist einer der Musiker, die in der Saison 2025/26 im Schwerpunkt »Cembalo« in der Elbphilharmonie gastieren, er spielt Musik des Komponisten Louis Couperin, die ihn seit Kindheitstagen begleitet. Zwei weitere Cembalo-Solisten kommen zum Schwerpunkt vorbei: Der franko-amerikanische Cembalist Justin Taylor kombiniert J.S. Bach mit italienischer Barockmusik, Mahan Esfahani präsentiert neuere Cembalo-Musik aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Zum großen Abschluss der Reihe führt schließlich die Accademia Bizantina unter Leitung des Cembalisten Ottavio Dantone mehrere Cembalokonzerte von J.S. Bach auf – darunter eines für gleich vier Cembali.

Text: Francois Kremer, zuletzt aktualisiert am 1.8.2025

Die Konzerte des Schwerpunkts »Cembalo«

- Elbphilharmonie Kleiner Saal

Cembalomania: Olivier Fortin & Ensemble Masques

Rameau: Pièces de clavecin en concert Nr. 1, 3 & 5 / Couperin: Concert Royal Nr. 1 & 2 / Werke von Antoine Forqueray und Michel Corrette

Vergangenes Konzert - Elbphilharmonie Kleiner Saal

»400 Jahre Louis Couperin«

Vergangenes Konzert - Elbphilharmonie Kleiner Saal

»Bach, Frankreich & Italien« – FAST LANE

Ausverkauft - Elbphilharmonie Kleiner Saal

Werke für Cembalo solo von György Ligeti, Luc Ferrari, Hans Werner Henze, Misolav Srnka u.a.

- Laeiszhalle Großer Saal

Cembalomania: Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Bach: Konzerte für 3-4 Cembali, Brandenburgisches Konzert Nr. 5 – Das Alte Werk