Die Variation :Ein altes musikalisches Prinzip

»Viele Worte und wenig Sinn« – so abschätzig urteilte noch vor 200 Jahren der französische Musiktheoretiker Jérôme-Joseph de Momigny über die musikalische Variation. Ziemlich erstaunlich, wenn man einerseits bedenkt, welchen Stellenwert Zyklen wie Bachs berühmte »Goldberg-Variationen« im heutigen Konzertleben haben. Und andererseits, dass die Variation zu den ältesten musikalischen Formprinzipien überhaupt gehört, denn ihre Anfänge in der Kunstmusik reichen bis mindestens zu den Vokalwerken des späten Mittelalters zurück.

Der Begriff selbst wird in seinem bis heute üblichen Sinn seit kurz nach 1600 verwendet. Er leitet sich ab vom lateinischen »variatio«, was übersetzt nichts anderes als »Veränderung« bedeutet. Etwas Vorgegebenes – anfänglich waren dies meist bekannte Lieder oder Choräle – wird also verändert, sprich: variiert. Im 18. Jahrhundert bildete sich dann jene Variationsform heraus, die bis heute das Verständnis dieser musikalischen Gattung prägt: die zyklische Folge eines Themas mit meist mehreren Variationen.

Beethoven setzt neue Maßstäbe

Handelte es sich zunächst um Gebrauchsmusik mit einem unterhaltenden Anspruch, änderte sich dies spätestens mit den großen Variationszyklen Beethovens, mit denen er neue Maßstäbe an Kreativität und pianistischer Brillanz setzte. Von nun an bildete ein Zyklus endgültig ein unveränderliches, in sich geschlossenen Ganzes mit einer konsequenten Entwicklung des Themas. Dieses musste so prägnant sein, dass es jederzeit in den Variationen wiederzuerkennen war. Der Musikwissenschaftler Adolf Bernhard Marx sah die Variationen gar als einen Ausdruck verschiedener »Seelenzustände« des Themas mit verschiedenen Charakteren. Bald wurde dieses Prinzip, das zunächst vor allem in Kompositionen für Tasteninstrumenten angewandt wurde, auch auf das Orchester übertragen (zu nennen sind etwa Johannes Brahms’ »Haydn-Variationen«).

»Abbild der ganzen Tonwelt« :Beethovens »Diabelli-Variationen«

»Beethoven reflektierte auf originelle und humorvolle Weise die Vergangenheit und ließ zugleich schon die Zukunft am Horizont aufblitzen.«

Zu den bis heute bekanntesten Beiträgen dieser Gattung zählen Beethovens »Diabelli-Variationen«, die zugleich zu den vielschichtigsten und schwierigsten Klavierwerken überhaupt gehören. Der große Pianist Alfred Brendel etwa beschreibt sie als einen kontrastreichen Wechsel von »Ernst und Lyrik, Geheimnisvollem und Depressivem, Sprödigkeit und besessener Virtuosität« – was die These von den verschiedenen Seelenzuständen vortrefflich illustriert. In seinen Variationen reflektierte Beethoven einerseits auf originelle und bisweilen sehr humorvolle Weise die Musik der Vergangenheit, zugleich ließ er mit kühnen und durchaus experimentellen Klängen schon die Zukunft am Horizont aufblitzen.

Nicht eine, sondern 33 Variationen

Bemerkenswert ist auch die Entstehungsgeschichte dieses Zyklus: 1819 hatte der Wiener Musikverleger und Komponist Anton Diabelli eine Reihe von Komponisten darum gebeten, über ein von ihm verfasstes Walzerthema je eine Variation zu schreiben, die er dann als Sammlung veröffentlichen wollte. Insgesamt 51 Komponisten schickten ihm ihre Beiträge, darunter Franz Schubert, Mozarts Sohn Franz Xaver, Johann Nepomuk Hummel und der 11-jährige Franz Liszt.

Doch Beethoven begnügte sich nicht damit, nur eine einzige Variation zu komponieren. Er schrieb gleich »33 Veränderungen«, in denen er das recht banale Thema »kommentiert, kritisiert, verbessert, parodiert, verlacht, ad absurdum führt, missachtet, verzaubert, veredelt, beklagt, beweint, zerstampft und schließlich humoristisch verklärt«, wie es Alfred Brendel wunderbar zusammenfasste.

So klingt Beethovens Variation Nr. 1

Komponierte Interpretation :Der Komponist Hans Zender

Auf eine noch einmal gänzlich andere Stufe hob Hans Zender das Variationsprinzip. Geboren 1936 in Wiesbaden und im vergangenen Oktober gestorben, dürfte Zender vor allem alteingesessenen Hamburgern ein Begriff sein: Von 1984 bis 1987 war er Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und damit ein Vorgänger Kent Naganos. Neben seiner Tätigkeit als Dirigent machte er sich aber vor allem als Komponist einen Namen. Als solcher hat er eine Gattung im Alleingang quasi erfunden: die »komponierte Interpretation«. Dabei handelt es sich einerseits um eine instrumentale Einrichtung eines bereits bestehenden Werkes für Ensemble oder Orchester, andererseits aber auch um eine gedankliche Neu- und Umdeutung, um eine Interpretation eben. Äußerst erfolgreich wandte Zender dieses Prinzip bereits 1993 auf Schuberts »Winterreise« an, die er für Orchester bearbeitete.

Und so klingt Zenders Variation Nr. 1

»Gleich die 1. Variation wird herrlich verschroben samt Glockengeläut dekonstruiert. (…) Nach diesen Diabelli-Variationen wird man das Original garantiert mit ganz anderen, neuen Ohren hören.«

Rondo Magazin

Zauberische Farben

2011 knöpfte er sich auf Einladung des Frankfurter Ensemble Modern dann Beethovens »Diabelli-Variationen« vor und schuf weitere »33 Veränderungen über 33 Veränderungen«. Herausgekommen ist dabei aber kein bloßes Arrangement für Orchester; Zender dekonstruierte die Beethoven’schen Variationen vielmehr, reicherte sie mit neuen Materialien an, tauchte sie »mal in zauberische, mal in wetterleuchtend grelle Farben« (BR-Klassik) und kitzelte kunstvoll die Besonderheiten aus den einzelnen Sätzen heraus.

Dem Original gerecht werden, gleichzeitig etwas Neues einbringen – diese Herausforderung sei bei den Diabelli-Variationen mindestens so groß gewesen wie bei Schuberts »Winterreise«, so Zender: »Es hat mich gereizt, nochmals diesen Balanceakt zu probieren. Nietzsche hat etwa gesagt: Das Verhältnis von Altem zu Neuem ist immer so, dass das Neue das Alte destruiert. Es gibt nur eine Möglichkeit, dies zu vermeiden und das ist ein ›furchtloses Schweben‹ über dem Abgrund der Geschichte. Dieses ›Schweben‹ zwischen den uns vertrauten Stilen ist ein eigener Reiz, der nicht nur beim Komponisten, sondern auch beim Hörer neue Erfahrungen auslösen kann.«

Text: Simon Chlosta, Stand: 12.05.2020

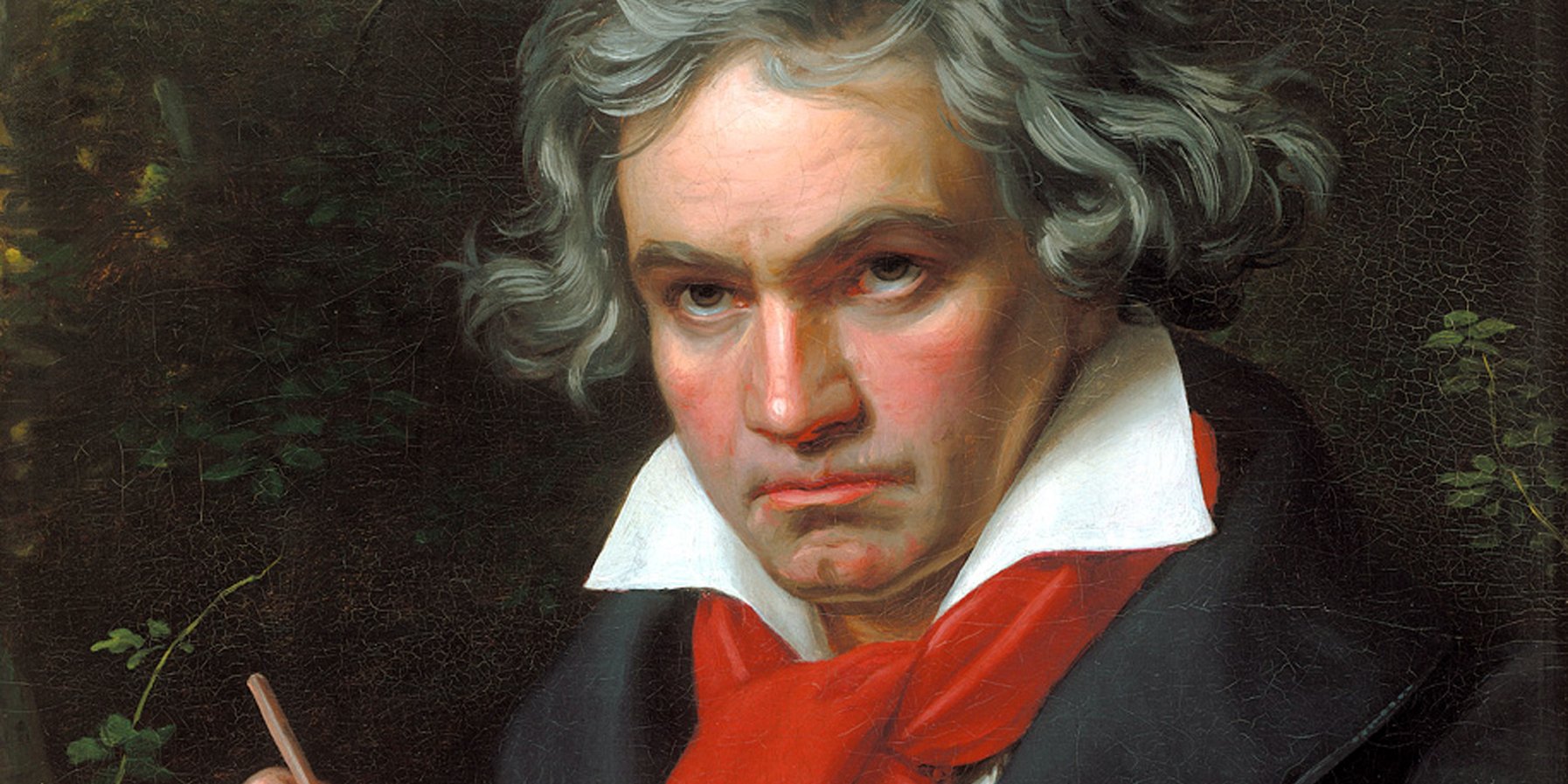

Titelbild: Skulptur Ottmar Hörl

Konzertarchiv: Beethoven-Original und Zender-Fassung

- Elbphilharmonie Großer Saal

Herbert Schuch / Remix Ensemble: Diabelli-Variationen

»Roll over Beethoven«

Vergangenes Konzert