Text: Robert Rotifer, April 2025

Es sei »eine gute Sache«, hat der australische Singer-Songwriter Nick Cave einmal gesagt, wenn ein Künstler die Leute, die seine Musik mögen, »zu einem gewissen Grad herausfordert. Vielleicht sollten sie einsehen, dass sie in ihren Annahmen über eine bestimmte Art von Person mit einer bestimmten Art von Geschichte tatsächlich falsch liegen könnten.«

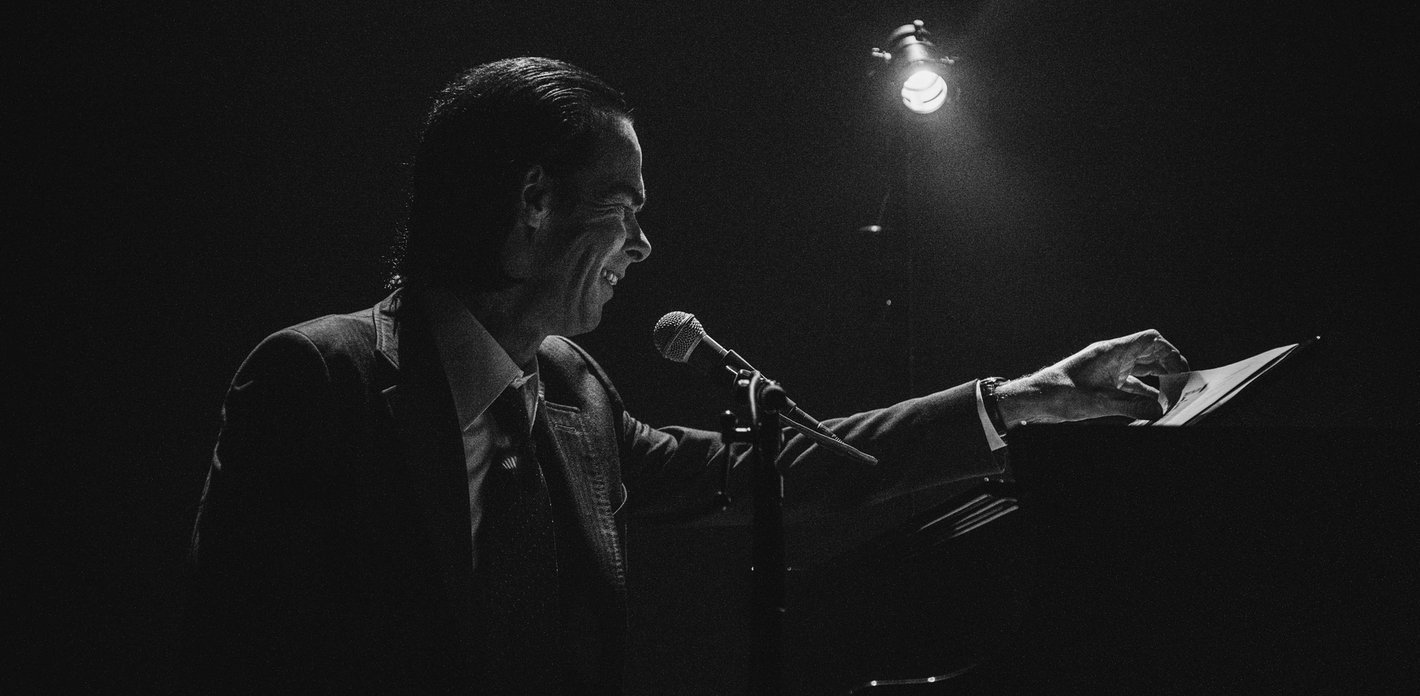

Nick Cave ist eine Institution, die in den Köpfen seiner Fans ihr Eigenleben führt. Er weiß das und lebt damit. Von seiner augenblicklich wiedererkennbaren Stimme über die schlaksige Silhouette seiner Anzüge bis hin zu seinem klassischen Katalog an Liedern, die Menschen auf Hochzeiten und zu Begräbnissen spielen, scheint alles an ihm selbstverständlich, ein Teil des kulturellen Mobiliars. Glatt könnte man übersehen, welch wandelndes Paradoxon er eigentlich ist.

Aberwitzig reduziert

In seiner Frühphase wurde Cave als romantisch abseitiger Junkie heldisch verehrt. Heute ist er eine Art moralische Autorität, ein Seelsorger, dessen Webseite Red Hand Files seiner Fangemeinde Trost und Rat in schwierigen Zeiten bietet. Zu Neujahr empfahl er dort recht salbungsvoll das Prinzip der Hoffnung trotz des katastrophalen Zustands der Welt. Und einer Klasse korsischer Schulkinder erklärte er auf Anfrage die Bedeutung des Todes in seinen Songs, von der Gewalt als Ausdruck unterdrückter Emotion in seinen frühen Liedern bis hin zur vertonten Trauerarbeit in jenen Songs, die er seit dem Unfalltod seines Sohnes Arthur vor zehn Jahren geschrieben hat: »Gefühle des Verlusts und der Schuld zogen sich durch alles hindurch.«

Derart offenbarte Verwundbarkeit lässt Cave als glaubhaften Vertrauten erscheinen, ist aber wohl auch nur im geschützten Kontext seiner (der Form nach altmodischen) persönlichen Webseite möglich. In den von Tech-Oligarchen betriebenen Arenen performativer Missverständnisse wäre seine nahbare Online-Persona kaum vorstellbar, deshalb entsagt Cave diesen Portalen konsequent.

»Wild God«

So wie er sich auch keiner Kirche zuordnen lässt, wiewohl er sich immer wieder auf Gott und die Bibel beruft. Manchmal wirkt er dabei frömmelnd wie ein Priester, siehe »As the Waters Cover the Sea«, die barocke Auferstehungsgeschichte am Ende seines jüngsten Albums »Wild God«. Dann wieder begegnet er der eigenen Spiritualität geradezu spöttisch, etwa im Titelsong desselben Albums, in dem ein frustrierter, wilder Gott mit »langem, fließendem Haar« per Abflug durchs Fenster dem Schrecken seines Altersheims entflieht.

Instinktiver Freigeist

Der Mann, der so was schreibt, ist ein instinktiver Freigeist, aber mit einem ebenso instinktiv wertkonservativen Kern. »Conservative with a small c«, wie er es gern ausdrückt. In diszipliniertem Arbeitsrhythmus beantwortet Cave Fan-Mails, schreibt Songs, komponiert Film-Soundtracks, töpfert Teufelsgestalten im Stil der Staffordshire-Keramik und hört dabei leidenschaftlich stundenlange Podcasts. Seine Musik entspricht zwar oberflächlich betrachtet den Klangtraditionen des gediegenen Erwachsenen-Rock, Komposition und Arrangements beruhen aber schon seit einiger Zeit vorwiegend auf den digitalen Loops seines kreativen Weggefährten Warren Ellis. Als rückständig technophob kann man den 67-Jährigen also kaum bezeichnen.

Und doch entsprach es ganz der Vintage-Marke Nick Cave, als er letztes Jahr bei einem Konzert mit seiner Band Bad Seeds in Krakau sein Publikum so überzeugend wie energisch anwies, die »fucking phones« wegzustecken. Die Ironie daran war, dass Caves Intervention gegen die digitale Verewigungswut nur deswegen virale Wirkung annehmen konnte, weil ein YouTube-User namens Mr Jazzowo die mahnenden Worte des Meisters munter vom Balkon aus mitfilmte (Resultat: eine knappe Million Views und 2.400 beherzte Kommentare gegen Telefone bei Konzerten).

Nick Cave: »Put your fucking phones away!«

Dem auf Live-Mitschnitte spezialisierten User Larry Rulz 5 (18.400 Follower) verdanken wir wiederum die bisher 109.000 mal in grober Pixelung betrachtete Aufzeichnung einer wesentlich intimeren Show vor einem Vierzigstel dieser Klickzahl: Caves Konzert im ausverkauften New Yorker Beacon Theatre (Fassungsvermögen: 2.600 Sitzplätze) vom Oktober 2023, begleitet nur von seinem strikt funktionellen Klavierspiel und dem Radiohead-Bassisten Colin Greenwood. Dieselbe Besetzung also, die im Juni 2025 zweimal im etwas kleineren Großen Saal der Elbphilharmonie auftritt.

Wer dafür Karten ergattern konnte, meide besser diesen Mitschnitt, um sich nicht eines wesentlichen Teils dessen zu berauben, was Nick Cave sehr richtig als »eine der letzten uns noch offenstehenden transzendenten Erfahrungen« bezeichnet: Musik als direkte Kommunikation zwischen dem Künstler, seinem Musikerkollegen und dem Publikum, im selben Raum zur selben Zeit, samt allen dabei entstehenden simultanen Wechselwirkungen.

Nick Cave & Colin Greenwood im Beacon Theatre (2023)

Kleine Songs und große Songs

Für die Nachwelt dennoch wertvoll ist die in besagtem Video-Mitschnitt verewigte Ansage Caves nach »Girl in Amber«, dem Eröffnungssong seines New Yorker Sets. Kurzfristig erhebt er sich von seinem Klavierhocker und konkretisiert konzis das Konzept dieser spezifischen Show: »Wir werden versuchen, ein Konzert aberwitzig reduzierter Versionen jener Songs zu geben, die Sie lieben … (Applaus, Jauchzen und Yeah-Rufe aus dem Publikum) … auf eine Art, die Sie vielleicht nicht lieben.« Die Leute lachen, aber Cave meint es sichtlich ernst. »Wir werden sozusagen versuchen«, erklärt er weiter, »in die Songs hinein zu blicken, um zu sehen, wie sie funktionieren und was dabei zum Vorschein kommt.« Mit diesen Worten setzt er sich wieder ans Klavier und wirft sich in eine großzügige, querfeldein durch seine Karriere springende Setlist zwischen wohlbekannten Hits und vernachlässigten Nischen-Blüten, oder wie er selbst sagt: »Little songs and bigger songs.«

»Grundsätzlich«, meint er ein paar Lieder später, als die Distanz zwischen Bühne und Publikum bereits geschwunden ist, »schreibe ich eine Menge Lieder, die von der Band nicht aufgegriffen werden, weil sie klein und unwichtig sind und sich mit den größeren Songs nicht messen können. Für jeden dieser größeren Songs, die Sie lieben, gibt es noch einen ganzen Haufen winziger, kleiner Songs, die von den größeren Songs zertrampelt werden.« Und dann spielt er »Euthanasia«, eine zauberhaft unspektakuläre Nummer, die schon in »Idiot Prayer« vorgekommen war, dem Film seines während des Pandemie-Lockdowns 2020 in der gähnenden Leere des Londoner Alexandra Palace aufgeführten Solo-Konzerts. Man sieht, was Cave uns damit zeigen will: Es braucht die kleinen Songs, um die größeren groß erscheinen zu lassen.

Umgekehrt aber enthüllt die Reduktion seiner Songs auf ein Konzentrat aus Grundakkorden, Gesangsstimme und sparsam gesetzten Bassnoten (denn Greenwood versteht, worum es geht) auch die tiefe Verwandtschaft und Kontinuität zwischen den Werken aus verschiedensten Schaffensphasen der vergangenen knapp fünf Jahrzehnte: Von seiner 1980 aus dem fernen Melbourne nach London aufgebrochenen Punk-Band The Birthday Party und dem rasenden, neugotischen Blues der frühen Bad Seeds über seine nüchterne Läuterung etwa ab »The Boatman’s Call« (1997) und die produktive Midlife-Crisis der Grinderman-Periode bis hin zu den existenziellen, von Zynismus und großteils auch von Ironie befreiten Alben nach Arthur Caves Tod (»Skeleton Tree«, »Ghosteen«, »Carnage« und »Wild God«) zieht sich der erst im Nachhinein erkennbare, einende rote Faden einer unter all dem Tosen verborgenen humanen Zärtlichkeit. Und mit jedem gesungenen Song, dessen Textblatt Cave vom Notenpult zu Boden schleudert, erzählt sich die Geschichte eines in geradezu zwanghafter Schaffenswut aufgehenden Künstlerlebens.

Künstlicher Witz

Das wiederum ruft eine von Cave im vergangenen Jahr vorgetragene Anekdote in Erinnerung, und zwar über seinen Selbstversuch mit der KI-Webanwendung Suno, die aus Stichwörtern Pop-Songs generiert. »Jemand sagte zu mir: ›Probier das aus‹«, erzählte Cave dem Autor bei einem Interview in London, »also tippte ich ein: ›Schreib einen langsamen, düsteren Gothic-Song über eine Banane.‹ Fünfzehn Sekunden später erscheint also dieser Song, und er ist wirklich gut. Er heißt ›The Dying Peel‹, die sterbende Bananenschale.« Die KI, so Cave, habe also »einen Sinn für Ironie« bewiesen. »Sie versteht, dass man einen kleinen Witz gemacht hat, also macht sie im Text auch einen Scherz über das Schwarzwerden der Schale und des Fruchtfleischs, während die Banane altert. Und all das noch mit einem eingängigen Refrain. Erstaunlich.«

Dann aber habe er denselben Trick noch einmal probiert. »Ich tippte irgend so was ein wie: ›Ein Death Metal Song mit einem riesigen Chor über das Massaker von Nanking.‹ Und wieder kam ein Song heraus, aber inzwischen langweilte mich die ganze Übung schon.« In bloß sechs Minuten habe sich seine emotionale Reaktion auf die Musik des Song-Generators »von überwältigt zu angeödet« gewandelt. »Und danach war ich bloß noch angeekelt. Denn was hier passiert, ist, dass diese Tech-Menschen das Konzept der künstlerischen Anstrengung an sich loswerden. Die Vorstellung, dass ein Künstler sich hinsetzen, eine winzige Idee ausbrüten und in etwas Schönes verwandeln muss, ist für sie nur eine Unannehmlichkeit auf dem Weg zum Produkt, also weg damit. Kunst reduziert sich auf die bloße Ware und wird somit völlig banal und bedeutungslos. Das Widerliche daran ist, dass die Welt im Moment tatsächlich so ist. Die Welt, in der wir leben, macht sich über so was keine Sorgen. Vielleicht hätte es vor fünf Jahren noch für Aufregung gesorgt, aber ich denke, am Ende ist es allen scheißegal.«

Allen außer jener nicht ganz unerheblichen Minderheit, die sich in einen Saal wie den der Elbphilharmonie setzt, um dort zwei Stunden lang einem Mann zuzuhören, der mit nichts als einem Klavier und der moralischen Unterstützung seines Bassisten genau diese künstlerische Anstrengung offenlegen wird. Und der dabei etwas vollbringt, das die Suno-App nie schaffen kann: tief in die Songs hineinzublicken, um zu sehen, wie sie funktionieren und was dabei zum Vorschein kommt.

Dieser Artikel erschien im Elbphilharmonie Magazin (Ausgabe 2/25).